얼마 전 안내산악회와 함께 배내고개 ~ 능동산 ~ 천황산 ~ 재약산 ~ 표충사로 이어지는 산행을 다녀왔습니다.

오랜만에 능동산 임도를 걷고, 해발 1189m의 천황산에 올라 일출을 보면서 사방을 조망하며, 천황재로 내려가서는 억새도 보고, 재약산에 올라 사자평도 조망하고는 옛 고사리 분교의 교적비를 보면서 옛추억도 하고 나아가 최근 친일문제로 나라가 시끄러운 시점에 나름 표충사로 하산해서는 선인들의 임진왜란 당시의 충의를 되새기고자 할 요량이었습니다.

그런데 그 산행은 오래 전에 잊혔던 그곳 산이름에 대한 의심을 다시 떠올리게 하였고 결국 그 퍼즐을 맞추고자 2025. 04. 04. 재차 그곳을 찾게 되었습니다.

다만 이번에는 혼자가 아닌 봄꽃 촬영을 위해 나무지게 촬영 작가님, 고승들에 대한 고증을 위해 한검 선사님 등이 귀한 걸음을 해주셨습니다.

오늘 산행은 이런 목적에 따라 표충사를 출발하여 금강폭포 ~ 한계암 ~ 천황산(사자봉) ~ 천황재(사자재) ~ 재약산(수미봉) ~ 사자평 ~ 고사리분교 ~ 표충사로 내려오는 아주 단순한 원점회귀 코스로 잡았습니다.

표충사(表忠寺)의 역사

천황산 하면 표충사가 오버랩됩니다.

산꾼들에게 있어 천황산이 우선인지 아니면 표충사가 우선인지는 사람에 따라 다르겠지만 여하튼 대부분 산꾼이라면 천황산하면 표충사, 표충사하면 천황산을 떠올리게 되는 것 같습니다..

사실 표충사는 우리나라 호국사찰의 대표적인 곳으로 우리가 어려서 읽었던 위인전의 서산대사, 사명대사 편에 늘 등장하던 곳입니다.

표충사의 역사를 봅니다.

이 사찰은 무열왕 원년인 654년 삼국 통일을 기원하고자 원효스님이 터를 잡아 창건한 죽림정사(竹林精寺)를 그 효시로 합니다.

그러던 것을 신라 흥덕왕 4년인 829년 인도스님인 황면(黃面) 선사가 현재의 자리에 재건하고 삼층석탑을 세워 석가여래의 진신사리를 봉안하고는 영정사(靈井寺)로 개칭하였습니다.

한편 이 사찰 表忠寺는 사당인 表忠祀에서 온 이름입니다.

임진왜란이 끝난 후 사명대사는 강화사(講和使)로 일본에 다녀온 뒤인 1605년 고향인 밀양으로 돌아와 선영이 바라보이는 영축산 언저리 백하암(白霞庵) 옆에 작은 초가를 지어 '백하난야(白霞蘭若)'라 이름하고 선대의 명복을 빌면서 여생을 보내고자 하였습니다.

그러던 그 해 10월 묘향산으로 길을 떠났던 사명대사가 1610년 합천 해인사 홍재암에서 입적하자 밀양 유림에서는 대사의 나라에 대한 충(忠)을 기리고자 '백하난야' 옆에 사당을 하나 짓고는 그 사당을 서원의 격(格)으로 높여 표충서원(表忠書院)이라 편액하고 호칭만은 간소하게 표충사(表忠祠)라 불렀습니다.

그 후 병자호란으로 폐허 수준이었던 이 표충사를 1714년에 중수하면서 사명대사와 그의 스승인 서산대사(西山大師) 그리고 임진왜란 때 금산(錦山) 싸움에서 전사한 기허당(騎虛堂) 등 세 분을 모시게 됩니다.

그러던 이 표충사(表忠祠)를 1839년 사명대사의 법손인 월파선사가 현재의 자리에 있던 영정사로 옮기면서 이 사찰의 이름도 영정사에서 표충사로 바뀌게 됩니다.

즉 表忠祠 아니 표충서원이 表忠寺가 되게 된 것입니다.

그러니 이 표충사(表忠寺)에는 불교시설물 이외에 서산대사와 사명대사 그리고 기허대사 등 3인의 임진왜란 의승장(義僧將)을 모시는 유교 시설물인 표충사(表忠祠)도 공존하고 있는 것입니다.

한편 1839년 영정사의 주지 월파천유(月坡天有)에 의해 표충서원이 영정사 즉 지금의 표충사로 옮겨가자 그 자리에 있던 옛 사찰인 백하암은 근근이 그 명맥을 이어가다 지금은 대법사라 개칭되었습니다.

그러니 절집 죽림정사는 영정사 → 표충사가 된 것이고, 사당인 백하난야는 표충서원 → 표충사가 된 것이며 원자리에 있던 백하암은 대법사가 된 것입니다.

재악산 표충사( 載岳山 表忠寺)

일반적으로 우리가 큰 사찰을 방문하게 되면 그 입구에 서 있는 일주문을 보게 됩니다.

세속의 번뇌를 버리고 일심으로 부처와 진리의 세계로 들어가는 관문인 이 일주문에는 보통 현판을 걸어 사찰의 이름과 그 사찰이 속한 배후의 산을 밝혀주고 있으며 좌우 기둥에는 주련을 걸어 이 사찰의 성격을 보여주기도 합니다.

이 표충사의 경우 시전천을 건너면 일주문을 만나게 되는데, 그 일주문에는 '載岳山 表忠寺'라는 편액이 큼지막하게 걸려 있습니다.

재악산이라......

국토지리정보원 지도를 봐도 네이버나 다음 심지어 구글을 검색해 봐도 '재악산 표충사'를 검색하면 자동으로 '재악산 표충사'가 아닌 '재약산 표충사'로 바뀌어 검색이 됩니다.

산이름이 바뀐 것입니다.

여기서 잠깐 지명의 변천 과정에 대해 알아봅니다.

'수리'라는 이름

우리나라 산 이름을 보노라면 같은 족보에서 나온 이름이 지역을 달리하고 또 시간이 흐르면서 여러 가지 형태로 바뀌어 지금은 그 뿌리조차 알 수없게 된 것이 하나 둘이 아닙니다.

그러나 아직도 예전 그 원형을 그대로 유지하고 있어 그 변천사를 우리에게 들려주고 있는 이름도 몇몇 있기는 합니다.

그중 가장 대표적인 것이 고구려 시대의 언어로 '가장 높은 곳'이라는 의미를 가졌던 '수리'라는 말인데 이는 현재 군포와 안양 일대에 있는 수리산이 그 원형을 그대로 유지하고 있는 아주 좋은 예입니다.

옛 선인들이 그저 살고 있던 주거지보다 더 높게 솟은 모양만 가지고 불렀을 이 수리봉의 '수리'는 시간이 흐르고 지역에 따라 적당하게 다른 파생되면서 지금은 ‘사라’, ‘사리’, ‘설’, ‘솔’, ‘시루’, ‘수’, ‘싸리’, ‘수락’ 등 여러 가지 형태로 불립니다.

그 예를 보면 높은 곳을 날아다니는 새(鳥)인 ‘수리’나 ‘독수리’도 여기서 나온 이름이어서 이 '수리'가 신라 경덕왕 이후 한자로 표현하면서 취(鷲)자를 썼을 것이니 영취산(靈鷲山), 취성산(鷲城山) 등이 그 예입니다.

그리고 그 '수리'를 달리 '매'라고도 부르니 '매봉'이라는 이름이 생기게 됨은 시간문제였을 겁니다.

그런데 그 '매'의 한자어가 '鷹'이다 보니 지역에 따라 매봉이 응봉(鷹峰)이 되기도 했을 겁니다.

이렇듯 지명 특히 산이름은 생물인 것이죠.

그러니 현재 여기저기서 부르고 있는 '사라봉', '소래봉', '속리산', '시루봉'; '싸리고개'니 '수리고개', '수레넘이 고개 등도 다 여기서 나온 말이며 심지어 동국여지승람에 '겨울에 눈이 많아서 불린 이름'이라는 설악산도 다 이 수리에서 파생된 이름에 불과한 것입니다.

그러니 수락산도 그 아류에 불과하고 서울 삼각산에 있는 '증봉甑峰'은 여기서 한 발 더 나아가 붙여진 이름인 것이죠.

결국 산이름이라는 것이 예전 선인들이 어휘가 부족했을 때 주변보다 높은 곳을 일컬은 것에 불과한 것이니 이를 비약하여 ‘수리 모양’, ‘매가 많이 사는 곳’ 등의 얼토당토않은 의미를 부여할 일은 아닐 것입니다.

따라서 백두대간에 있는 봉우리인 응복산도 응봉산의 잘못된 표기이리라. 같은 취지로 매복산이라는 이름도 매봉산 혹은 매봉의 오기입니다.

지명이란?

생각건대 지명이라는 것은 그 지역을 대표하고 그 지역에 사는 사람들뿐만 아니라 다른 지역에 사는 사람들에게 한 지역을 알리기 위해 정해지는 것일 겁니다.

그래서 지명은 그 지역 주민들의 의지, 염원, 주관 등에 의해 결정되기 마련인 것이죠.

그러니 보통 생김새보다는 종교, 풍속, 생활상 등이 녹아들어 있을 것이고 그 이름을 파악하는 것은 곧 그 지역의 역사를 알게되는 것과 같다 할 것입니다.

천황산? 사자산? 사자봉? 재약산?

1986년경 이곳에 처음 올랐을 때의 제 기억을 떠올려 봅니다.

표충사에서 왼쪽 계곡을 따라 올랐던 현오는 첫 봉우리인 천황산에서 지금의 것보다 훨씬 키가 큰 정상석을 만납니다.

당시 그 정상석에는 천황산이라는 큰 글씨가 음각되어 있었고 그 글씨 옆에는 '사자봉' 혹은 '사자산'이라는 글씨가 부기되어 있었습니다.

이명(異名) 혹은 원래의 이름을 밝힌 것이라 이해했습니다.

그 이후 두어 번 더 갔지만 그 키 큰 정상석은 그대로 자리를 지키고 있었습니다.

그런데 어느 때부터인가 정상에는 그 키 큰 정상석 대신 지금의 귀엽고 예쁜 정상석이 자리하고 있었습니다.

그 예쁜 정상석에는 사자봉이라는 이름은 없어졌고 그저 천황산이라는 이름만 새겨져 있더군요.

또 그 옆에 있는 수미봉이었던 봉우리에는 재약산이라는 정상석이 세워져 있었습니다.

그리고 국토지리정보원 지도에도 그렇게 표기되어 있습니다.

아마 개념도에도 천황산(사자봉), 재약산(수미봉)이라고 괄호 안에 라 표기되었던 이름이 없어지기 시작할 시점이었을 겁니다.

나름 산이름에 대해서 권위가 있다고 하는 '한국의 산하' 입장을 보니,

'재약산 명칭과 높이'라는 소제목 하에 '재약산은 천황산이 일제 때 붙여진 이름이라 하여 우리 이름 되찾기 일환으로 밀양시에서 재약산과 천황산을 통합하여 천황산 사자봉이 재약산 주봉이 되었다. 지형도에는 아직 천황산과 재약산이 구분되어 있다. 이에 따라 "한국의 산하"에서는 지형도상의 사자봉(천황산)을 재약산으로, 이전의 재약산은 수미봉으로 표시한다.'라고 서술하고 있습니다.

오히려 사자봉을 재약산으로 부른다고 한술 더 뜬 느낌입니다.

개념이 없기는 매한가지로군요.

말도 많은 천황산(天皇山)

사실 천황산 혹은 천황봉에 대한 논쟁은 이번이 처음이 아닙니다.

오늘 오르고자 하는 밀양시와 울산광역시 울주군의 경계에 있는 소위 영남알프스 9봉 중의 한자리를 차지하고 있는 천황산은 어떨까요?.

일제의 잔재라 늘 욕을 먹고 있는 천덕꾸러기 '천황산'과 관련한 내용을 졸저 '현오와 걷는 백두대간'에서 발췌하여 정리해 봅니다.

1991년 환경문제의 대안을 고민하던 녹색연합은 '천황(天皇)이 일본의 왕을 가리키는 말이고 이는 일제가 천왕(天王)이었던 것을 임의로 바꾼 것이므로 일종의 창지개명(創地改名)에 해당한다. 고로 우리 민족의 자존심을 찾기 위해서라도 원래의 이름인 천왕봉으로 되돌려야 한다.'는 논지를 폈습니다.

그런데 이에 대하여 《신산경표》의 저자 박성태 선생은 “주관적 감정이 아니라 객관적 사실에 바탕을 둔 진실한 기록을 통하여 과거사를 청산하는 것이 올바른 방법이 될 것”이라고 주장하면서 “다른 곳은 몰라도 이곳 만큼은 천황(天皇)에 대한 오해에서 비롯된 것이라는 주장을 하였습니다.

선생의 논거를 보면,

첫째, 일제가 만든 1:50,000 지형도에는 천황(天皇)이란 이름을 가진 봉이나 산이 아홉 개나 있다. 속리산 같은 유명산에도 있지만 사천시와 통영시의 작은 섬에도 있다. 속리산 같은 큰 산이면 모를까 어디 있는지도 모를 봉이나 산까지 찾아 일일이 천황이란 이름으로 바꿨을까?

둘째, 일제는 같은 한자어인 천황(天皇)이라도 일본 것과 우리나라 것을 구분해서 표기했다는 것입니다.

즉 일제가 만든 지형도를 보면 우리가 천황(天皇)이라고 부르는 산이나 봉 이름은 그대로 天皇山 또는 天皇峰으로 기재하고, 자기네 문자로는 그들이 천황을 의미하는 てんのう(덴노)를 쓰지 않고 외래어표기인 가타카나로 チョンハン 또는 チョンフヮン으로 써서 천황에 가까운 음으로 기재했다. 그래서 속리산 천왕봉은 물론 별로 알려지지 않은 산, 심지어는 조그만 섬에도 천황산이나 천왕봉을 그대로 표기했다는 것입니다.

셋째, 천황(天皇)이란 이름을 가진 산이나 봉은 우리 고전에서도 찾아볼 수 있고, 고지도에서도 찾아볼 수 있다. 즉 천황봉(天皇峰)이나 천황산(天皇山)은 우리 선조가 만들어 쓴 이름이지 일제가 만든 이름이 아니라는 것이죠.

선생은 고전의 예로 윤휴(尹鑴, 1617-1680)의 백호전서(白湖全書) 제24권 기(記) 세심당기(洗心堂記)에 ‘…起步於庭 相與指點 文壯天皇 雲煙面目…’라 하여 속리산의 문장대와 천황봉이 나옴을 듭니다. 그리고 계속하여, 조선 후기 실학파 오주(五洲) 이규경(李圭景)의 오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿) 천지편(天地篇) 지리류(地理類) 동부(洞府) 세전우복동도기변증설(世傳牛腹洞圖記辨證說)을 거론하여 ‘…一去槐山 一去尙州 俗離山天皇峯南幹也… 俗離山天皇峯 在洞北爲祖 洞右白虎外 天皇峯兩間少下…’라 하여 속리산 천황봉이 나옴 등을 거론합니다.

그리고 고지도의 예로는, ①1872년 전라도 영암군 지방지도에 월출산 천황봉이 있고, ②전라도 장수현 지도에 장수읍 동북쪽 지금의 노곡리 뒷산에 천황봉이 있으며, ③전라도 용담현 지도에 지금의 천황사가 있는 곳에 천황산이 있다. ④광여도의 전라도 구례현 지도에는 지금의 천황봉이 천황산으로 기재되어 있음 등을 들었습니다.

어쨌든 이 속리산의 경우 여러 절차를 거쳐 천황봉에서 천왕봉으로 개명을 하게 되었습니다.

이렇듯 천황산은 환웅을 나타내는 천왕봉과 더불어 우리 고유의 산악 신앙의 잔재로 널리 퍼져 있는 이름 맞습니다.

표충사의 배산(背山)은 재악산(載岳山)인가? 아니면 재약산(載藥山)인가?

여기에서 얘기하고자 하는 논점은 재악산이냐 아니면 재약산이냐 하는 것이지 천황산이라는 이름은 사실 논쟁의 대상도 안 됩니다.

그저 재악산 표충사이면 자연스럽게 재약산이라는 이름은 지워져야 되고 그렇다면 재악산 천황봉이라는 이름도 자연스럽게 성립되지 않게 되는 것이죠.

사자봉, 수미봉, 향로봉은 표충사를 에워싼 같은 산군이고 그 산의 이름은 재악산이면 되기 때문입니다.

'1 산군 1 산이름'의 법칙이 여기라고 해서 예외일 리는 없는 것입니다.

예전부터 재악산은 사자봉과 수미봉, 향로봉이라는 봉우리들을 갖고 있었고 그렇게 불렸기 때문입니다.

기술한 바와 같이 표충사의 편액에는 載岳山 表忠寺로 표기되어 있습니다.

그런데 재악산이나 재약산이라는 말은 무슨 뜻을 담고 있나요?

재악산이 갖는 한자어를 풀어봅니다.

우선 '실을 載'는 '수레 車'자가 있듯 보통은 싣는다는 의미이나 그 어원은 정(正)의 만 배가 되는 수 즉 10⁴⁴ 정도를 이르는 말이니 '엄청나게 크다.'라는 의미이고,

嶽의 좌변의 ‘큰 개 견(犬) 변’은 멧돼지, 늑대, 호랑이 등의 큰 산짐승을 뜻하며 우측의 ‘개 견(犬) 변’은 여우, 오소리, 다람쥐 등의 작은 산짐승을 뜻합니다.

그리고 중간의 ‘말씀 언(言)’이 붙어 두 부류의 '산짐승들이 서로 대화를 하면서 살아가는 뜻'이 되니 악은 그 자체로 ‘거대한 큰 산’이라는 뜻이 됩니다.

결국 ‘재악(載嶽)’은 거대하고 웅장한 큰 산이라는 의미이니 예전에 죽림정사와 영정사에서 수행을 하던 한자에 도통한 옛 스님들이 자신들의 수행처인 이 배산을 보고는 載에 嶽을 붙여 재악산(載嶽山)으로 불렀을 것 같습니다.

여기서 嶽은 岳과 동자이므로 載岳山은 별 의미가 없습니다.

그리고 이를 반영하듯 표충사의 일주문이나 스님들의 사리나 유골을 안치한 묘탑(墓塔)인 부도나 비석의 비문을 보면 재악산 표충사라는 문구가 명확하게 표기되어 있습니다.

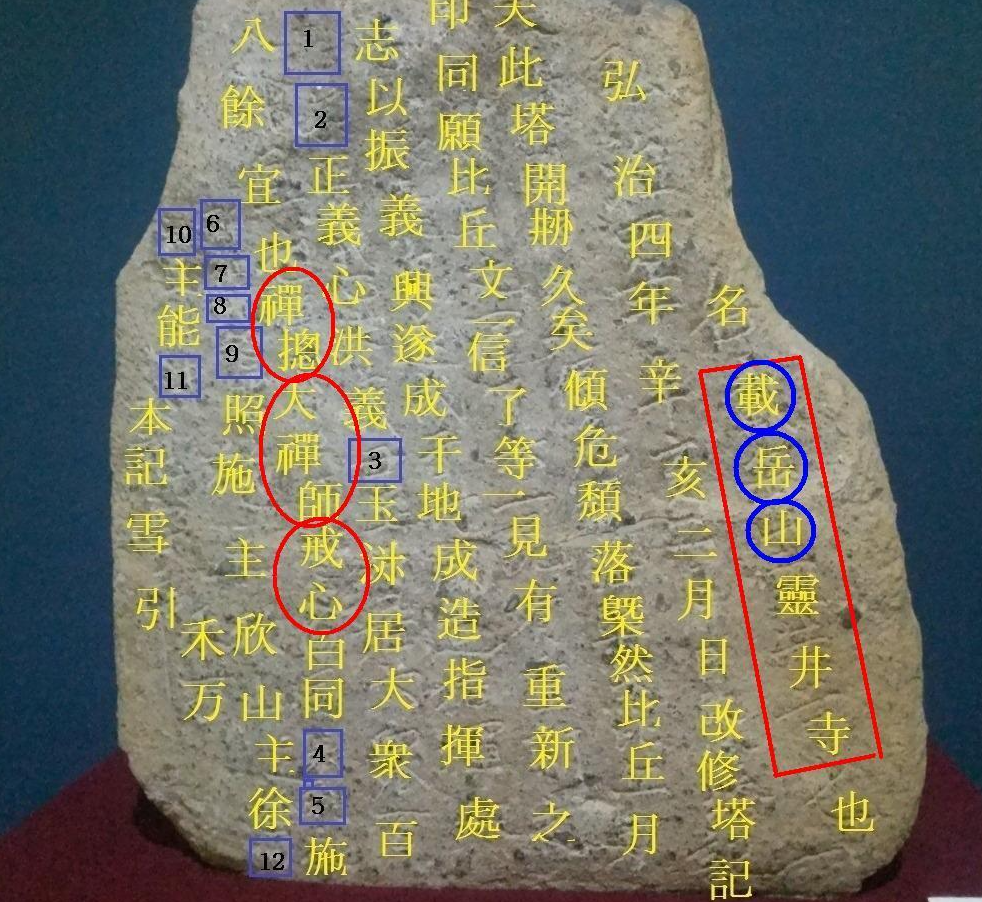

가령 표충사 삼층석탑에서 출토된 재악산 영정사 삼층석탑 개수비문을 보면 '名 載岳山 靈井寺 也' 즉 재악산 영정사라 이름한다'라고 표기되어 있고 표충사에서 한계암으로 가는 길에 있는 부도군의 비문 중 경자갑보월비의 뒷면을 보면 '嶺左密陽 載岳山 靈井寺' 즉 조령 좌안에는 밀양이 있고 그곳에 재악산영정사가 있다'라는 표기가 있습니다.

그런데 왜 지금은 재악산보다는 재약산이라는 이름으로 더 불리게 된 것일까요?

영정사 창건설화를 봅니다.

지금의 표충사(表忠寺)는 원효대사가 654년 창건 당시에는 죽림사(竹林寺)였다고 전한다.

또한 흥덕왕 4년(829년) 병에 걸린 왕의 셋째 왕자가 죽림사 약수를 마시고 병이 나아 흥덕왕이 사찰을 더욱 확장하고 이름을 영정사(靈井寺)라 했다고 전한다.

그러니 이 절에 있는 약수는 물이 맑고 이는 신령스러운 우물이 있는 절이이서 이 절을 영정사(靈井寺)로 고쳐 부르게 되었다 정도로만 이해가 갑니다.

아직 의문이 가시지 않습니다.

이때 동계 경일선사(東溪 敬一 禪師, 1636~1695 )가 등장합니다.

선사는 효종孝宗·현종顯宗·숙종肅宗 연간에 활동한 스님으로 속성이 정 씨(鄭氏)이고, 지리산의 신해(信海) 스님께 의탁한 뒤 유점사에 있던 벽암(碧巖) 스님께 가르침을 받았다가 이 표충사에서 입적하신 스님이십니다.

그런데 밀양 재악산 영정사 전후 창건기(密陽 載岳山 靈井寺 前後 創建記)와 재악산기(載岳山記)는 동계집(東溪集)에 실려있는데, 이 동계집은 동계 경일선사가 입적한 후에 선사의 도반과 법제자 그리고 지금은 거사라 부르는 청신사(淸信士) 등 무려 60 명이 선사의 법어를 집대성한 책입니다.

이 동계집(東溪集)은 우리나라 불교 역사에 중요한 성보보물로 동국대학교 출판부에서 최근에 간행한 한국불교전서(韓國佛敎全書) 제17권에 수록되어 있습니다.

문제는 위 책에 있는 게 아니라 마침 위 경일선사의 호와 같은 이름을 가진 '정동계 鄭東溪 '라는 인물이 만든 '재약산 영정사 고적(載藥山 靈井寺 古蹟)'에 재약산(載藥山)이라는 이름이 등장하면서부터입니다.

즉 1839년 표충사가 이 영정사로 자리를 옮기면서 언제 적 인물인지 아니 실제인물인지 가상인물인지도 모르는 정동계가 썼다는 이 고적의 내용을 인용하여 '재약산 영정사'라는 이름을 창건설화로 사용, 홍보하였기 때문입니다.

그러니 그 이전에는 그저 재악산 영정사 정도로 알려지던 이 영정사가 1839년 이후 3 대사(서산, 사명, 기호)의 사당이 이곳으로 오게 되면서 이런 이유로 '재약산 영정사'가 되고 다시 '재약산 표충사'로 알려지기 시작한 것입니다.

그리하여 '1 산군 1 산이름' 법칙에도 위배되게 제1봉은 천황산으로, 제2봉은 재약산으로 그리고 남쪽을 받들고 있는 제3봉은 향로봉이었던 것이 향로산 등으로 불리게 된 것이 지금의 상황인 것입니다.

사자봉(獅子峰), 수미봉( 須彌峰)은 불교지명설

예로부터 명산대찰은 명산이라는 단어와 대찰 즉 큰 절이라는 단어가 합쳐져 그냥 한 단어가 되어 사용되고 있습니다.

이는 산에 있는 명당자리란 명당자리는 모두 절이나 암자가 차지하고 있다는 말과 같습니다.

예전에 그나마 공부를 많이 했던 스님들은 그 명당자리 주변에 있는 산이나 봉우리에는 다 불교와 관련된 이름을 붙여서 불러주었습니다.

그래서 비로자나불의 비로봉이 생겼고, 석가모니로 인해 세존봉, 관세음보살에서 관음봉이, 문수보살에서 문수봉이고 보현보살에서 보현봉이, 보현보살이 타고 다녔다는 코끼리로 인해 상왕봉이, 문수보살이 타고 다녔다고 하여 사자봉, 불국산, 청량산, 수미봉, 미륵산.......

즉 불교지명설입니다.

이 불교지명설과 양대 산맥을 이루고 있는 게 바로 산악신앙설이죠.

사실 우리 민족 최고(最古)의 신앙은 아무래도 산악신앙이다. 그러니 환웅부터 시작하여 삼국시대의 천군(天君)을 거치는 동안 하늘에 계신 하느님을 천왕으로 불렀다는 것이다. 그래서 어느 산이든 명산에는 천왕(황)봉에 제단 즉 제천단을 두고 제사를 드렸음은 자명한 사실이다. 따라서 이 천황봉이나 천왕봉은 어느 산에서도 최고봉을 뜻함을 쉽게 짐작할 수 있을 것이다. ‘산악신앙설’이다.

- 졸저 '현오와 걷는 백두대간'에서

밀양시의 입장

밀양은 사림파의 비조 점필재 김종직이 태어난 곳이고 그 정신을 면면히 받들어 예전부터 향교가 있을 정도로 유교, 유학 정신에 투철한 고을입니다.

지금도 시내에 교동이라는 지명이 남아 있을 정도로 유림의 입김이 강한 밀양입니다.

그럼에도 표충서원을 사찰 안에 둘 정도로 종교에 관한한 포용력이 큰 곳입니다.

그 정도로 불교와 유교의 공존을 인용할 수 있는 고을이니 아마도 밀양은 곧 서산대사의 삼가귀감까지도 능히 회통할 수 있는 곳이라 여겨집니다.

그래서 그런가요?

울산에서는 명확한 근거자료 없이 고집하고 있는 이 천황산이라는 산이름을 밀양에서는 일제가 창지개명 한 것으로 보고 원이름 재약산으로 돌리는 작업을 수행하고 있습니다.

관련 기사를 보면 기자 혹은 보도자료를 작성한 공무원이 산에 관한 식견이 부족해 그렇게 만족스러울만한 내용은 아니지만 그래도 과거에서 진일보한 내용이기에 반가운 마음에 그 기사를 읽었습니다.

밀양시가 일제 강점기 때 개명돼 현재까지 쓰이는 ‘천황산(天皇山)’ 명칭을 원래 고유 지명인 ‘재악산(載岳山)’으로 변경키로 하고 절차를 밟고 있다.

재악산은 표충사 뒷산이면서 얼음골 케이블카 정상부에서 3~4㎞ 떨어진 곳으로 영남 알프스로 알려진 곳이다.

시는 15일 지명위원회를 열어 재악산 명칭 변경(안)을 심의했다.

천황산은 원래 500년 넘게 재악산으로 불렸지만, 1923년 일제 강점기 때 식민화 정책으로 명칭이 바뀌었다고 시는 설명했다.

현재는 재악산 주봉을 천황산 사자봉으로, 제2봉을 재약산(載藥山) 수미봉으로 부르는 등 재악산을 일컫는 명칭도 두 개로 나뉜 상태다.

시는 광복 70주년을 맞이해 이들 명칭을 재악산으로 되돌리자고 의견을 모은 뒤 현재 각종 문헌을 수집·조사하고 있다.

명칭 변경 여부는 도 지명위원회와 국가지명위원회 결정을 거쳐 최종 확정된다. 이 과정에 재악산은 인근 울산시와 인접하기 때문에 울산시의 의견 청취도 할 예정이다.

광복 50주년이던 1995년에도 천황산 명칭 변경이 추진된 적이 있지만, 재악산으로 할지 재약산으로 할지 정리를 못 해 유보된 바 있다.

밀양시의회는 역사 검증 자료를 조사해 지명 복원을 추진해 줄 것을 시에 당부한 상태다.

결어

위에서 언급했듯 당시 이 산의 명당자리를 선점한 스님들이 죽림정사와 영정사에서 수행을 하면서 그들의 사찰 뒤에 있는 산을 불러줄 때 그 이름은 대부분 불교와 관련된 용어였을 것입니다.

그렇게 해서 붙여준 이름이 문수사상을 공부하던 스님에 의해 사자봉으로 불렸고 수미봉으로 불렸음은 어쩌면 너무도 당연해 보입니다.

물론 산악신앙설에 의해 천황산으로 불렸을 수도 있음을 배제할 수는 없습니다.

하지만 백번을 양보하더라도 180여년이나 불렸던 재약산은 몰라도 길게 봐야 100년도 정도 밖에 안 된 천황산이라는 이름은 최소 540년이 넘은 재악산에 비해 너무 짧기만 합니다.

또한 표충사로 이름을 바꾼 1839년 이후인 1861년 제작된 대동여지도를 봐도 재악산이라는 이름은 두 군데나 나오지만 천황산이라는 이름은 눈을 씻고 찾아봐도 찾을 수가 없습니다.

이는 1910년 일본이 합방을 한 후 토지조사를 하는 과정에서 이 표충사와 관련한 인물이 임진왜란과 관련한 서산, 사명, 기허 등의 3 대사임을 알고 이를 말살할 목적으로 재악산을 천황산으로 심지어 표충사의 남쪽을 책임지고 있는 향로봉까지 향로산으로 바꾼 것이 아니냐 하는 강한 의심을 하기에 충분합니다.

더욱이 이는 우리나라 사람들의 보편적인 산악 인식인 '1 산군 1 산이름' 원칙에서도 온전하게 벗어난 것입니다.

하지만 이렇게 일제에 의해 바뀐 이름으로 국토지리정보원 지도에 '천황산'과 '재약산'으로 계속 표기되어온 이름임에도 불구하고 주변 마을 사람들 사이에서는 '사자봉'과 '수미봉'이라는 이름으로 회자되었다는 것은 예전부터 지금의 천황산을 사자봉, 재약산을 '수미봉'으로 그리고 이들 산군을 통칭할 때에는 재악산으로 인식하고 있었음을 반증하는 것이고 이러한 사실은 기술한 여러 유물과 표충사 현판이 얘기해 주고 있는 것입니다.

이와 같이 지역 주민들의 의지, 염원, 주관 등에 의해 결정되는 것이 곧 지명 아니겠습니까?

그러니 지명에는 종교, 풍속, 생활상 등이 녹아들어 있는 것이고 그 이름을 제대로 파악하는 것은 곧 표충사나 밀양의 역사를 알게되는 것과 같다 할 것입니다.

이는 제가 1986년 이들 산군을 처음 올랐을 때 현장의 이정목이나 삼지출판사 등산지도에도 그렇게 표기되어 있었습니다.

따라서 위와 같은 여러 자료에 의한다면 이 재악산에는 사자봉, 수미봉 그리고 향로봉 등 세 개의 큰 봉우리들이 표충사를 에워싸고 있다고 보면 될 것입니다.

또 이게 '1 산군 1산이름' 법칙에도 부합합니다.

밀양의 향토사학자인 도재국님의 블로그에 널려 있는 자료만 봐도 후술 하는 울산시의 설명이나 국가지명위원회의 결정은 납득하기 어려운 그것입니다.

마지막으로 울산시의 입장을 실은 보도를 봅니다.

이미 지적하였듯이 우리나라에 천황산이라는 이름이 없었던 것은 절대 아닙니다.

하지만 이 사자봉이 천황산이었다는 옛 지명 표기는 절대 없었다는 것이죠.

울산시에 따르면 ‘이 안건’은 먼저, 지난 7월 16일 울주군 지명위원회 심의 결과, 밀양시에서 주장하는 지명변경 사유에 대하여 현 ‘천황산’이라는 지명이 일제에 의한 지명이라는 근거가 부족하고, 천황산은 수호신을 뜻하는 지명으로서 이미 고시된 ‘천황산’으로, 재약산 또한 현 지명인 ‘재약산’으로 유지하는 의견으로 심의․의결하여 이번 울산시 지명위원회에 제출됐다.

이에 따라 울산시지명위원회는 추가 자료조사와 관련 기관에 질의한 결과 ‘천황산(天皇山)’ 명칭에 ‘천황’이라는 문구가 일제강점기에 개악된 명칭이라 하나 그 근거를 찾을 수 없고, 고지도 등을 살펴보면 천왕산(天王山)으로 표기되어 있으며, 향토사학자 고 이유수의 논문에 ‘천황산명의 등장은 대한제국 시대의 소산’으로 볼 수 있다고 하고 있다는 점을 들었다.

또한, 국사편찬위원회에 천황산이라는 지명이 일제에 의한 지명인지 여부를 조회한 회신에서 ‘天皇山 관련 지명은 이미 조선시대부터 널리 사용’되어 온 지명이라 하여, 울주군 지명위원회 심의․의결대로 현 지명 유지 의견으로 심의․의결했다고 밝혔다.

따라서 향후, 이 안건은 울산시가 의결된 사항을 국토지리정보원에 보고하게 되면 국가지명위원회에서 최종 결정하게 된다.

'명산' 카테고리의 다른 글

| 만추의 금원산...... (4) | 2024.11.11 |

|---|---|

| 덕유태극의 끝자락(빼재 ~ 갈미봉에서 호음산까지) (0) | 2024.11.10 |

| 설태의 끝(장수대 ~ 대승령 ~ 대한민국봉 ~ 안산 ~ 모란골) (2) | 2024.10.14 |

| 덕유를 꿈꾸며.......덕유산에서 적상산 이어가기 2부 (7) | 2024.09.15 |

| 장군봉 답사에 앞서...... (5) | 2024.07.14 |